.jpeg)

主催:一般社団法人Hito Reha

後援:石巻市、石巻市教育委員会、株式会社河北新聞社、 三陸河北新報社(石巻かほく)、一般社団法人宮城県理学療法士会

こちらは、2025年9月20日に開催されました「石巻市における児童生徒の運動器の健康増進に関するシンポジウム」のレポートです。 登壇者は認定スクールトレーナーとして学校現場で運動指導、傷害予防、運動器検診にかかわる川本晃平先生、学校現場での教師経験も豊富な千葉慶英先生、運動の苦手な子どもへの運動指導、自己肯定感の醸成を行っている庄司剛仁先生です。登壇者の活動や取り組み、知見を紹介しつつ、「石巻市の運動器検診の現状と子どもの健康課題に対する取り組み・方向性」について示唆を得ましたので、その示唆を掲載します。

各登壇者からの活動紹介

当日は第1部として各登壇者より日頃取り組んでいる活動の紹介、その背景についてお話がありました。

■オープニングキーノート:石巻市の児童生徒の体力・運動能力の現状と向上に向けて

石巻市の児童生徒の体力・運動能力の現状として、「東日本大震災(校庭の共用、スクールバス利用)や コロナ禍が運動機会の減少に拍車」があり、近年の調査では、「小学5年生・中学2年生の体力合計点が全国平均を下回る結果」となっています。また、「肥満児童・生徒の割合が全国平均より高い傾向」であり、「肥満対策は喫緊の課題」として挙げられています。 「石巻市子どもの体力向上プラン」は、生涯にわたり、たくましく生きる資質・能力を育成するための10 ヶ年計画(2023年から2032年)で、前期5年、後期5年にわけられ段階的な目標が設定されている。特に「運動能力向上推進事業」の枠組みにおいて、「子ども自身の自己管理」「授業改善」「健康を意識した生活習慣」の3つから着眼された施策も実行されています。この取り組みは学校の中だけで行われるものではなく、「学校」「家庭・地域」「教育委員会」の三位一体の連携と推進がとても重要であると報告された。 令和6年度の具体的な取り組みとして、「体組成計」での子どもの健康状態の見える化の取り組み、AI による運動解析アプリ( AI スマートコーチ)をモデル校で導入し、子ども自身の気づきやアドバイスをし合うきっかけとなり、全国平均値を上回る学年も見られ、改善傾向がみられるようになっている。

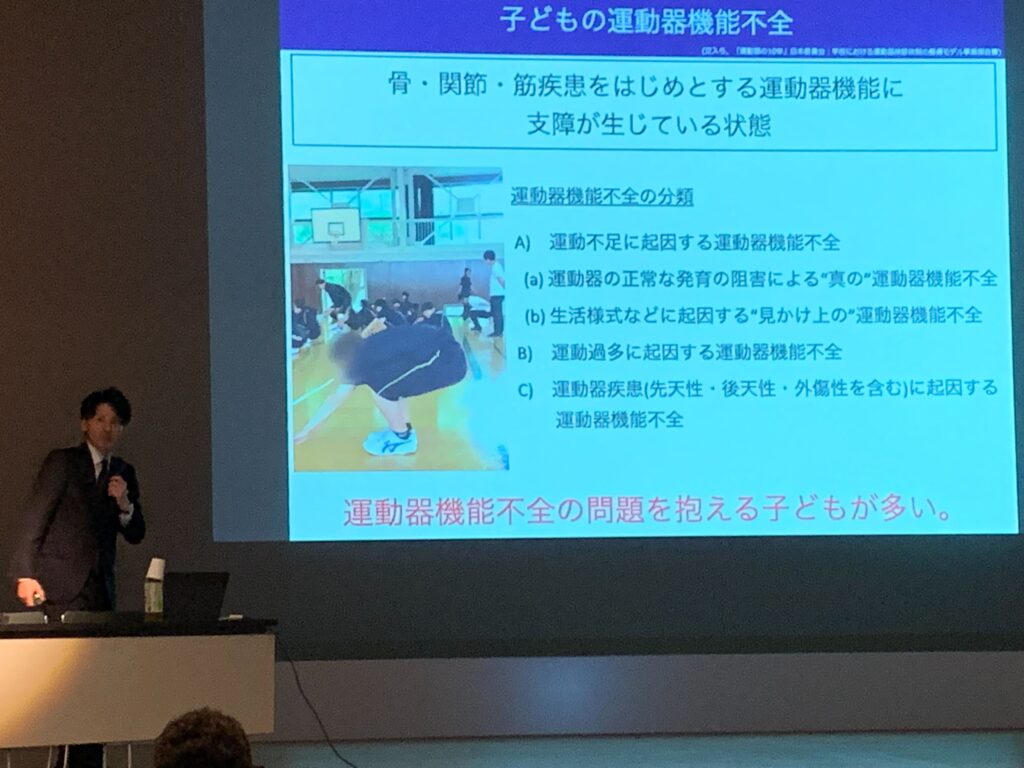

■特別講演:児童の運動器検診と連携する認定スクールトレーナーのかかわり

島根県雲南市において平成17年~19年に行われた調査より中学生、高校生のスポーツ外傷、障害が20~40%起きていた。スポーツ外傷、障害は「個体要因」「トレーニング要因」「環境要因」がそれぞれ複雑にかかわっている。また、「子どもの運動器機能不全」のセルフチェックを通じて運動器機能不全の問題を抱える子どもが多いことも実態として認められた。 近年の社会環境の変化によって、いわゆる「3間(時間・空間・仲間)」が影響し、全体的な子どもの運動能力低下を引き起こしていることも全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果から認められ、子どもの運動習慣として「運動をしすぎる子」「全く運動をしない子」と運動習慣の二極化が起きやすい現状があります。 学校保健安全法施行規則の一部改正(平成28年)において、「四肢の状態」を必須項目として加える。

現代の子ども達は過剰な運動による運動器の傷害や逆に運動不足による運動器の問題が増加していることから、健康診断において運動器に関する健診を行うこととする。

運動器障害の早期発見として、「立位前屈」「立位腰反らし」「両腕屈伸」「片脚立位保持」「しゃがむ」がセルフチェックとして追加され、健康診断のなかに取り入れた。 そこで、認定スクールトレーナーは、「公益財団法人運動器の健康・日本協会」「地域の病院などからの専門医や理学療法士の派遣」「地方自治体・教育委員会」のトライアングルの関係性を通じて活動を開始する。平成8年の島根県の調査より、学校現場の養護教諭が困っていることとして、「受診を勧めるタイミングが分からない」「我慢して運動を続ける子への対応」「医者によって対応が異なる(診断やリハビリ)」など多様な意見が聞かれている。認定スクールトレーナーは、医師の問診やセルフチェック(運動器検診)後に、医師の指示のもと「子どもの個別指導」を行う。このことで既存のスポーツ傷害は半減した。加えて、理学療法士による継続的な個別指導が行われることで、新規の運動・スポーツ傷害の予防(1次予防)に有効な手段となっている。

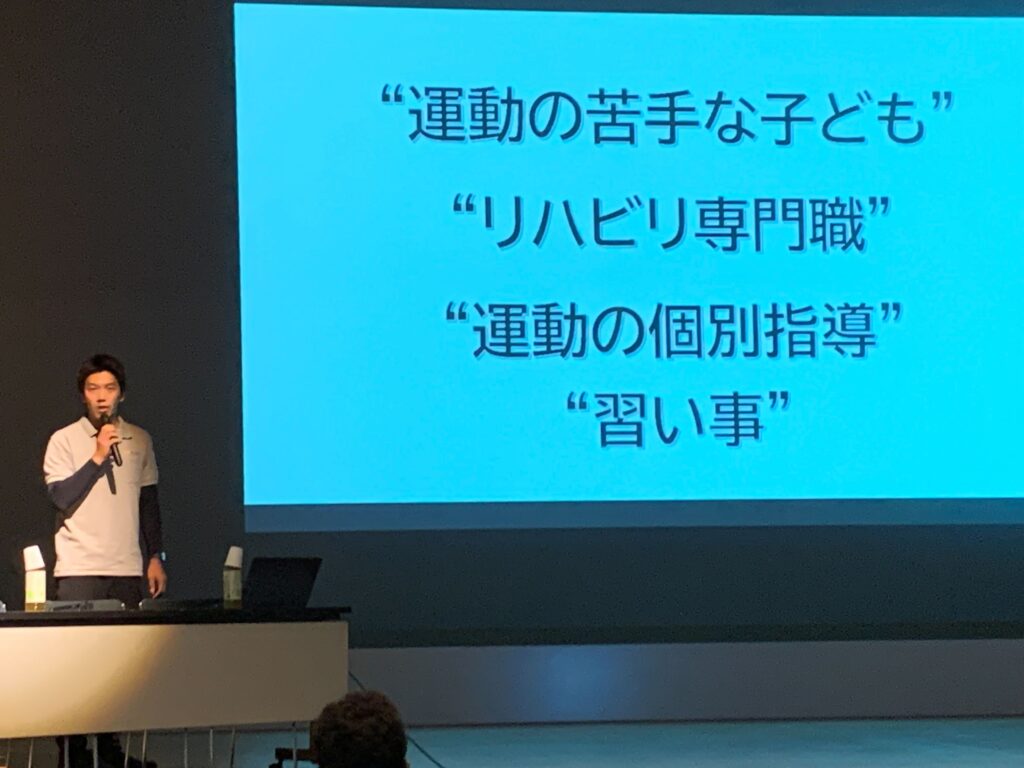

■活動紹介:パラレルアクティビティ活動紹介

運動の苦手な子どもに対してリハビリ専門職が個別指導するという習い事がパラレルアクティビティです。パラレルアクティビティの最大のテーマは「君は可能性に満ち溢れている」です。https://hitoreha.com/piece/shoji_takehito/

運動が苦手なだけなら良いのですが、運動が苦手から「学習障害」「自己肯定感の低下」などの2次障害へ移行する子どもも少なくありません。私たちは、診断名の有無、学校に登校できていない子どもでも、リハビリ専門職の個別指導をしっかりと受けて、自己成長と自分の可能性に気づくことの重要性を伝えるために習い事を選択しました。体育館での1時間の運動指導のみならず、外に出て多様なアクティビティに挑戦します。 パラレルアクティビティを通じて「たとえ障害の影響があっても運動能力が向上する」「上手くいくかわからないことも意欲的取り組めるようになる」ことが成果になっています。また、保護者が子どもの成長や特性の理解で悩んでいることに伴走し、「子どもよく理解できる」ようになります。そして、パラレルアクティビティを卒業し、もう一人の自分(個性)に出会い、新しい挑戦に向き合う子どもが増えています。

パネルディスカッション 石巻市の運動器検診の現状と健康課題に対する取り組み・方向性について

第2部のパネルディスカッションのテーマは「石巻市の運動器検診の現状と健康課題に対する取り組み・方向性について」になります。登壇者とのディスカッションを通じて「教師はどのようなことで困っているか」「何か始められそうか」「子どもと教師がハッピーになる認定スクールトレーナーのかかわり」の3つキーワードが抽出されています。

1つの目のキーワードとして「教師はどのようなことで困っているか」については、例えば子どもの学習中の姿勢が崩れていくこと、肥満傾向の児童への指導方法など、様々な場面で困っている。また、運動器障害の早期発見のセルフチェックを保護者にしてもらっても、検診を担当する内科医が確認した時に、「わからない」と返答があった場合にどう対応してよいか悩む(事後措置の判断に迷う)とのご意見も出た。学校現場で様々な悩みや困りごとを抱えている教師の視点が顕在化できたと思われる。

2つ目のキーワードとして「何から始められそうか」については、「なぜ運動器の早期発見のセルフチェックを行うのか」という意味については子ども達はまだ理解できていないように思える。セルフチェックでどんなことが確認できて、それが早期に発見できることでリスクを回避し、傷害予防に繋がることを伝えるところから始めても良いのではないかと意見もでた。

3つ目のキーワードとして「子どもと教師がハッピーになる認定スクールトレーナーのかかわり」については、現に忙しい教師の拘束時間、事前準備が増えることで負荷が増えた事例もあった。そうではなく、教師の負担が減り、子どもの健康増進が図られる、そんなかかわりがに認定スクールトレーナーに求められている。具体的には、「体育授業のサポート」「ウォーミングアップ・クールダウンの指導」など、全体を見ながらの指導で傷害予防ができそうなところからかかわるのも良いのではないかと話があった。

第1部、第2部を通じて、石巻市における児童生徒の運動器の健康増進に向けた課題と可能性が、より具体的に共有できたと感じており、今後の石巻市における運動器の健康増進の取り組みがさらに発展していくことに繋がるきっかけとなりました。

このシンポジウムは、令和7年度石巻市地域づくり基金助成事業を活用して開催しております。